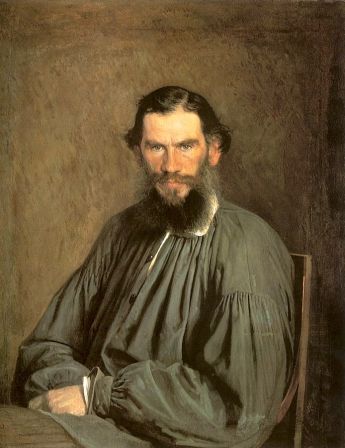

Léon Tolstoï, sa vie et son oeuvre

« Aux Chrétiens, aux Tolstoïens, aux Dilettantes,

il convient de faire honte pour tout ce qu’ils supportent

sans résister non seulement en eux, mais autour d’eux.»

André Colomer, « Le Libertaire », 3 mars 1922.

Si la justification d’une étude sur Tolstoï paraissait nécessaire, elle se trouverait éclatante dans cette phrase d’un anarchiste notoire rédacteur habituel au principal journal d’inspiration libertaire. Une telle opinion émise par un militant averti prouve une méconnaissance complète et peut-être générale de la vie et de l’œuvre d’un homme dont l’action et les écrits s’étendirent aux coins les plus reculés de la terre, influencèrent les esprits d’élite de la fin du xixe siècle, éclairent l’aurore du xxe siècle pour resplendir demain à son apogée.

À l’heure actuelle, où des êtres harassés et anxieux cherchent une lumière et un guide parmi les ténèbres épaissies des fumées lourdes de la guerre, la pensée de Tolstoï se dresse comme un phare pour les conduire vers un havre de repos et de paix.

Autant que Salvatrice elle est belle, d’une beauté universelle et éternelle parce qu’humaine ; victorieuse, grâce à sa puissance, des infidélités d’une traduction obscurcie par le zèle mutilant ou l’ingénuité maladroite de certains interprètes.

Qui la scrute, la pénètre et l’expose se procure joie et sérénité. Puisse cet essai inspirer aux lecteurs le désir de remonter eux-mêmes à la source pour goûter un identique bonheur.

LA VIE DE TOLSTOÏ

À l’encontre de celle d’ex-libertaires, vieillis et honteux des enthousiasmes de leur jeunesse, la vie du grand écrivain russe montre d’une façon frappante comment la logique de l’intelligence et l’honnêteté de la pensée mènent inexorablement du loyalisme monarchique ou républicain à l’anarchisme absolu.

Issu d’une vieille et riche famille de la haute aristocratie moscovite, le comte Léon Tolstoï naquit le 28 août 1828 à Iasnaïa-Poliana, village situé à deux cents kilomètres de Moscou.

Son enfance et son adolescence ne présentent rien d’extraordinaire. Ce fut un petit bonhomme très laid, sans distinction ni intelligence précoces, écolier médiocre ; une nature sensible et impressionnable avec une imagination ardente ; un garçon solide, musclé et volontaire. La vivacité de ses passions et la vigueur de ses gestes se manifestèrent de bonne heure ; à l’âge de dix ou onze ans, dans un accès de jalousie frénétique, il précipitait d’un balcon et blessait ainsi d’une fracture de jambe une fillette dont il était amoureux et qu’il surprit en conversation avec un rival. L’amante infortunée devait cinq lustres plus tard devenir son bourreau.

Cette période de l’existence s’écoula, partie à la campagne dans le domaine seigneurial d’Iasnaïa, partie à Moscou dans un hôtel particulier, au milieu d’une domesticité nombreuse, avec le confort et le décorum en usage dans la classe privilégiée. L’éducation et l’instruction des jeunes Tolstoï furent successivement confiée à un précepteur allemand puis à un précepteur français, dont le travail consciencieux valut à leurs élèves un polyglottisme réel et précieux.

Une mort prématurée empêcha le père et la mère d’exercer une influence sur leur fille Marie et les quatre fils : Nicolas, Serge, Dimitri et Léon. La direction morale en revint à une tante célibataire d’une douceur exemplaire, d’un dévouement infini, d’une piété chrétienne et dont toute la vie fut illuminée par l’amour. Amour de son cousin, auquel elle se sacrifia et permit un mariage riche ; amour de ses neveux, chéris et soignés en l’attendrissement du souvenir ; amour des pauvres, des humbles, des paysans consolés auprès d’elle des tristesses du servage ; amour d’un Dieu miséricordieux et charitable à son image. Cette femme de bien imprima des marques profondes dans l’esprit des enfants de son cœur, y déposa les germes de la croyance en la bonté humaine, de l’optimisme social, de la volonté de sacrifice, sublimes notions créatrices d’apôtres.

En 1844, Léon Tolstoï habitait depuis trois ans à Kazan chez une autre de ses tantes, sa tutrice légale ; et, après un premier échec, il était reçu à l’Université dans la section des Littératures Turco-arabes. Les ambitions du moment le poussaient vers la diplomatie. Ce jeune homme timide, gauche, peu travailleur désirait surtout s’émanciper, plus peut-être par vanité et ostentation que par goût personnel pour la dissipation. Entraîné par le tourbillon des fêtes, bals, concerts, spectacles, l’étudiant négligea ses cours, échoua aux examens probatoires. Plutôt que de redoubler son année, il se fit transférer à la Faculté de Droit.

Ici, l’assiduité devint meilleure, le succès régulier. L’élève s’applique à sa besogne sauf à l’histoire bafouée d’un souverain mépris, lit les philosophes, commente Rousseau. En revanche, la mondanité s’aggrave de dépravation, de débauche. Les premiers contacts charnels avec le beau sexe se trouvèrent peut-être douloureux et cuisants. Car alors commence à se révéler contre la femme une animosité sourde et partiale que le zélateur de la charité chrétienne ne put jamais complètement apaiser.

Tout à coup fatigué de l’Université, convaincu de la vanité des Sciences Morales et Politiques, pressé d’abandonner une vie dissolue et sans charme profond pour tenter une régénération physique et intellectuelle, Tolstoï se fait rayer de la Faculté de Kazan, revient à son domaine d’Iasnaïa, esquisse d’infructueux essais de contact avec ses paysans. Il gagne ensuite Saint-Pétersbourg pour y reprendre ses habitudes d’orgies, buvant jusqu’à l’ivresse, jouant et perdant jusqu’à sa maison, se prostituant jusqu’à l’animalité. Cependant des professeurs indulgents lui confèrent le titre de licencié en droit.

Le nouveau promu rentre à la campagne. Dans la paix des champs et sous la majesté de la forêt bruissante, le libertin se recueille ; un soigneux examen de conscience lui découvre l’horreur de ses péchés. Il se repent, prie, communie et court à Moscou vider sa bourse au cercle, se souiller d’amours vénales et dangereuses.

À vingt-trois ans, un aristocrate, un « homme comme il faut » selon la propre expression de Tolstoï, un gentilhomme criblé de dettes, sans profession ni métier, dégoûté de tout et de lui-même, est mûr pour la carrière militaire. Respectueux de cette antique tradition, le comte ruiné s’engage comme élève-officier dans l’armée du Caucase en lutte contre les Tartares.

Ce fut le salut. En dépit des beuveries, malgré la fréquentation de belles cosaques faciles, l’apprenti-soldat retrouve sa voie dans l’existence tantôt calme, tantôt active et mouvementée des camps. Si la discipline tatillonne des chefs et la médiocrité vicieuse du mess des officiers amènent un rapide écœurement, la beauté des sites caucasiques, à la fois riants et grandioses, et la quasi-solitude propice à la rêverie et à la pensée mettent à jour une force jusque-là virtuelle et latente. « J’ai conscience que je ne suis pas né pour être comme tout le monde », inscrit Tolstoï dans son « Journal Intime ». Le génie littéraire le soulève et l’exalte. En 1852, paraît le premier roman « L’Enfance », publié dans une revue pétersbourgeoise avec un beau succès. « Des compliments mais pas d’argent », récrimine l’auteur qui « ne compose pas par ambition, mais par goût », sinon avec désintéressement.

La guerre de Crimée (1854-55) renforce l’antimilitarisme naissant du lieutenant d’artillerie comte Tolstoï, en lui donnant une base moins égoïste, moins personnelle, plus haute, plus généreuse, plus humaine. Le premier récit sur le « Siège de Sébastopol » respire le pur patriotisme et provoqua l’enthousiasme du tsar Alexandre II. Mais, dans son émouvante objectivité, le second constitue un éloquent plaidoyer contre les horreurs inutiles de la guerre. À compter de ce jour, la fibre militaire du héros décoré était brisée à jamais. La littérature recueille ce transfuge de l’armée.

Alors sont composés les nouvelles et récits en partie autobiographiques : « L’Adolescence », « La Jeunesse », « La Matinée d’un seigneur », dont l’écrivain tirait gloire et, aussi, bénéfices consacrés en entier aux habituelles débauches. Le malheureux, effrayé de sa dégradation, essayait de réagir. Il y réussissait peu contre lui-même, mais à merveille contre ses camarades du milieu littéraire libéral, Tourgueniev et consorts, « ces hommes qui ne voyaient pas le mal de ces orgies unies à la propagande de l’amour du peuple et du progrès universel. » L’anarchiste, en gestation dans le romancier à la mode, se révoltait d’instinct contre l’hypocrisie des harangues et banquets démocratiques.

Le snobisme ingénu du cercle artistique de Saint-Pétersbourg rejette vers Moscou et Iasnaïa-Poliana l’officier démissionnaire (1856) et le littérateur en rupture de ban, dont l’activité inquiète se lance à corps perdu dans l’agriculture sans résultats bien évidents.

Le grand seigneur cherche de nouveau à se rapprocher des serfs de son domaine. La tentative ne réussit pas ; l’âme fruste du moujik inaccessible au raisonnement n’y sentait pas encore la sympathie profonde capable de la faire vibrer à l’unisson.

Anxieux de tendresse, l’éternel inassouvi se tourne vers l’éternel féminin, s’efforce de s’éprendre d’une jeune fille. Peine perdue. Tolstoï ne connaîtra jamais le « grand amour », cette fusion intime de deux êtres en une emprise complète, réciproque et du cœur et des sens. Dans l’union avec une chaste fiancée, il n’apportait pas la pureté nécessaire à un accord parfait, il s’était trop prodigué, trop prostitué pour qu’une vraie femme pût le posséder tout entier. D’autre part, l’amour est aveugle, et le romancier psychologue avait une vue de lynx.

En 1857, tel un romantique de race, l’amoureux trahi par lui-même entreprend un voyage en Europe. À Paris, la vue d’une exécution capitale lui arrache cette protestation : « Quand je vis la tête se séparer du corps et l’une et l’autre tomber dans le panier, je compris, non par ma raison mais par tout mon être, que nulle théorie sur le devoir de la défense sociale ou sur le souci du progrès général ne pouvait justifier cet acte. Lors même que, s’appuyant sur des considérations multiples, l’univers entier croirait depuis toujours à la nécessité de la peine de mort, moi je sens qu’elle n’est pas nécessaire mais néfaste. Car le progrès n’est pas le juge du bien ou du mal ; c’est moi avec mon cœur. » (Confessions, Édition Stock.)

À Lucerne, le touriste provoqua un scandale dans l’hôtel aristocratique où il était descendu. Un soir, aux sons de sa guitare, un chanteur ambulant charmait de ses douces mélodies le groupe des élégants dîneurs accoudés au balcon de la terrasse brillamment éclairée. À la quête, pas un sou ne tombe dans l’humble sébile. Exaspéré d’une si féroce ladrerie, le bouillant moscovite bondit dans l’escalier, prend le chemineau par le bras, l’entraîne de force dans le restaurant. Sur le refus du maître d’hôtel de leur servir une bouteille de vin, la colère l’emporte : il flagelle de son indignation et de son mépris clients et domestiques stupéfaits. Sur les bords enchanteurs du lac des Quatre-Cantons, le généreux libertaire s’est éveillé.

À la fin de sa courte excursion, le seigneur d’Iasnaïa-Poliana retourne dans ses terres. Son temps se partage entre la littérature, la musique, les fêtes, les chasses au loup, à l’ours, à tous les gibiers, la gymnastique et l’instruction du peuple. Cette fois le paysan répond mieux à des avances sincères, à l’offre d’un cœur comme d’un dévouement. Et voilà que le pédagogue improvisé s’aperçoit, avec l’honnêteté de sa logique, qu’il ne sait ni quoi ni comment enseigner, quelles connaissances sont utiles et lesquelles sont inutiles aux travailleurs des champs. Le pèlerin de la science décroche alors son bâton et parcourt le vieux continent à la recherche d’une bonne méthode d’éducation (juillet 1860).

Partout, à Berlin, à Weimar, à Marseille, à Londres, il visite les écoles, les jardins d’enfants de Frœbel, les universités, les cours du soir ; il fréquente les réunions d’ouvriers et les conférences populaires. Durant un séjour à Hyères, meurt dans ses bras son frère Nicolas, ancien officier du Caucase, tué par l’alcoolisme et sa suivante, la tuberculose. — À Londres, le révolutionnaire russe Herzen donne à son compatriote une lettre d’introduction auprès de Proudhon, établi à cette époque à Bruxelles. L’impression produite par l’anarchiste français fut très vive ; elle se répercutera dans l’œuvre ultérieure du génial écrivain.

Ce dernier, après un crochet en Italie, rentrait dans sa province au moment où l’émancipation des serfs venait d’être solennellement proclamée (3 mars 1861). Dans sa fièvre de libéralisme, l’autocratie russe lui confie les fonctions de juge de paix du district. L’hostilité de la noblesse des environs, les accusations de partialité en faveur des moujiks l’obligèrent bientôt à abandonner le prétoire. L’école ouverte dans un de ses immeubles en bénéficia. Établie sur le principe de la liberté, elle eut tel succès que le « gouvernement libéral » l’honora d’une perquisition et d’un bouleversement en règle, sous le prétexte de menées politiques ténébreuses et d’impression de brochures clandestines. Selon l’universelle coutume policière, les cambrioleurs officiels accomplirent leur vilaine besogne en l’absence du maître, qui, malade, se trouvait dans la région de Samara et suivait une cure de Koumiss réputée merveilleuse contre la phtisie dont il se croyait atteint Le traitement guérit le pseudo-phtisique ; l’inquisition impériale amena la fermeture de l’école et l’arrêt temporaire de l’activité pédagogique.

Ayant écrit un délicieux roman sur « Le Bonheur Conjugal », son auteur décida de le vivre. Dans une propriété voisine, vivait en été la famille du Dr Bers, médecin de la Cour, dont la femme était une amie d’enfance de Tolstoï, précisément la victime de sa passion d’adolescent. Des trois jeunes filles de la maison, après une courte hésitation, le soupirant distingue la plus jeune, ornée de dix-huit printemps, la courtise et l’épouse le 28 septembre 1862 au Kremlin, dans l’église de la Cour. Le nouveau marié avait trente-quatre ans.

Le refuge dans la vie de famille achève la partie « héroïque » du cycle tolstoïen, celle de la gloire militaire, des succès mondains, des triomphes purement littéraires. Les « Confessions » la caractérisent ainsi : « Je ne puis me rappeler ces années sans dégoût, sans souffrance. J’ai tué des hommes à la guerre ; j’ai provoqué en duel pour tuer ; j’ai perdu de l’argent aux cartes ; j’ai mangé le travail des paysans ; je les ai maltraités ; j’ai été plongé dans la débauche ; j’ai menti. Le mensonge, le vol, la lubricité, l’ivrognerie, la violence, le meurtre… il n’y a pas de crimes que je n’ai commis. Et pour cela, ou me louait, on m’appréciait ».

Le « Journal Intime », recueil sincère de toutes les turpitudes humaines, son scrupuleux rédacteur le donna à lire à sa fiancée, qui pleura beaucoup mais ne retira pas sa main. Elle la mettait dans celle d’un homme prestigieux, sexuel impénitent, intrépide chasseur, éminent écrivain, psychologue pénétrant, pédagogue original : toujours loyal et vrai, dans ses vices comme dans ses vertus.

Pendant près de quinze ans, sans être un individu tout à fait heureux, Tolstoï n’a pas d’histoire ou plutôt elle est celle de son œuvre. De la littérature, l’écrivain s’élève à l’art. Il dresse le monument grandiose de « La Guerre et la Paix », très pure architecture avec d’admirables hauts-reliefs et bas reliefs d’une vie surprenante (1864-1869). Dans « Anna Karénine », la pauvre âme de la créature est scrutée avec une minutie presque douloureuse, mais aussi avec quelle pitié ! L’héroïne du roman, femme distinguée et presque idéale, meurt sans avoir vécu, pour avoir trop aimé un homme et pas assez les hommes (1874-1877).

Derechef se manifestent et s’avivent l’affection pour le peuple et la volonté de l’instruire. Dans la maison même du propriétaire, une école s’ouvre pour les enfants, ainsi qu’une sorte de cours complémentaire pour les instituteurs curieux de la nouvelle méthode. Le maître édite deux « syllabaires », rédige une arithmétique simplifiée, s’initie à l’astronomie, écrit des contes pour les petits et les grands.

Le génial autodidacte s’attelle à la peinture et à la sculpture avec une réussite probablement médiocre, puisque rien n’est resté des ébauches exécutées. Le succès s’avère meilleur pour le grec ancien, dont l’étude, entreprise en vue de la lecture de Sophocle et d’Euripide, recevra son utilisation dans la traduction ultérieure des quatre évangiles. Enfin, musique et piano passionnent le dilettante qui les pratique avec sa fougue habituelle.

À Iasnaïa-Poliana, fêtes et réceptions se succèdent et se déroulent selon tous les rites. L’argent coule de la corne d’abondance des droits d’auteur. Les syllabaires eux-mêmes rapportent de beaux bénéfices au travailleur consciencieux mais non désintéressé.

La chasse demeure l’exercice préféré du vigoureux gentilhomme campagnard. Dans une poursuite bride abattue, désarçonné par une chute de sa monture, le cavalier se casse un bras ; deux praticiens ruraux le lui arrangent mal, non sans avoir imposé au blessé de terribles souffrances. Des chirurgiens de Moscou doivent fracturer l’os à nouveau afin d’obtenir une réduction correcte. Ces mésaventures thérapeutiques contribuèrent à exaspérer la haine inexpiable que, depuis sa jeunesse, Tolstoï nourrissait contre les médecins, impuissants à le guérir des misères physiques occasionnées par la débauche.

Cependant le sentiment de l’injustice sociale commence à troubler la quiétude et la félicité du père de famille. La condamnation à mort d’un soldat, dont il avait bénévolement assumé la défense devant un conseil de guerre, lui dicte cet aveu : « Je n’ai trouvé rien de mieux que de citer des textes stupides appelés lois ». Le luxe de son train de maison le gêne, l’offusque même : « Sur notre table, une nappe éblouissante, des radis roses, du beurre jaune ; là-bas la famine ; ce fléau couvre les champs de mauvaises herbes, fendille la terre sèche, coupe les talons des paysans, détruit les sabots du bétail. C’est vraiment terrible ! » L’écrivain met sa plume, son temps et sa bourse au service des paysans de Samara ravagée par la disette.

Le problème moral s’impose aussi avec force à l’homme en pleine maturité. C’était, parvenu au seuil de la conscience, le conflit entre les instincts puissants d’un corps vigoureux et les velléités d’un esprit aux aspirations toujours plus vives vers le perfectionnement intérieur, la lutte entre les passions et les idées. D’autre part, à la redoutable question des origines et du sens de la vie, le mortel assoiffé d’absolu voulait une réponse précise, complète, définitive. L’agnosticisme ne la lui donna pas ; la religion lui permettra l’illusion.

Frappé de la sérénité intellectuelle du peuple, Tolstoï s’appliqua à s’assimiler son christianisme naïf, se plia aux moindres pratiques du rite orthodoxe. Il était trop clairvoyant et trop sincère pour ne pas y apercevoir sans délai l’étrange amalgame de grossières superstitions et d’idéalités sublimes. Le néophyte voulut se l’expliquer par des additions et des déformations imposées à la pure doctrine par des clercs ignorants ou imposteurs. Le désir de remonter aux sources lui fait apprendre l’hébreu, le plonge dans l’étude et les commentaires des Écritures Saintes. Il en sort une belle « Traduction des Quatre Évangiles », et surtout une « Critique de théologie dogmatique », le plus formidable réquisitoire contre les Églises passées, présentes, futures. Les essais dévotieux du nouvel évangéliste le séparèrent à jamais de toutes les confessions et lui valurent l’excommunication majeure (1879-1883).

Mais, ô rencontre ineffable, en cherchant Dieu, l’humble pécheur a trouvé l’amour :

« Dieux, proclame-t-il, c’est l’amour, l’union de tous les hommes, dont les malheurs viennent de la méconnaissance de l’universelle loi de bonté. Les préceptes de la doctrine de vérité existent plus ou moins cachés et identiques dans les diverses religions. Ils sont inscrits d’une façon indélébile en la conscience de chacun ; et seul l’aveuglement involontaire ou calculé les dérobe à l’examen. En dehors des dogmes, rites, cultes, églises ou sectes, l’obéissance sans faiblesse aux règles du divin amour assurera la joie et le paix entre les hommes. »

Dès la découverte du principe de la fraternité sociale, commence la période tragique de la vie de Tolstoï. Par une cruelle ironie du sort, l’affirmation de l’union nécessaire creuse entre l’apôtre et sa famille un fossé qui ira s’élargissant jusqu’à la tombe. Déjà l’activité pédagogique, l’abandon de la production artistique enfin les rêveries métaphysiques et religieuses indisposaient l’entourage immédiat, lésé dans ses habitudes et ses intérêts. Lorsque le probe penseur s’ingénia à mettre en harmonie ses idées et ses actes, ce fut de la stupeur, de l’indignation mitigée de pitié, presque du mépris. La comtesse écrit à son mari : « Tu es resté à Iasnaïa pour jouer au Robinson… Je me suis calmée par ce proverbe russe : que l’enfant s’amuse de n’importe quoi, pourvu qu’il ne pleure pas ! » Et le « Robinson pour rire » consignait dans son « Journal » le jour du départ de sa famille pour Moscou et ses réunions mondaines : « Les brigands se sont réunis, ils ont pillé le peuple, ont réuni des soldats et des juges pour protéger leur orgie ; et ils festinent ».

L’ermite d’Iasnaïa réforme ses habitudes, sa toilette, renonce aux vêtements européens, s’habille en moujik. Il refuse tout service domestique pour sa personne, nettoie lui-même sa chambre, vide son vase de nuit, répare ses bottes : il laboure, fauche, fane, partage les travaux du paysan. À Moscou, les débardeurs, les journaliers deviennent sa compagnie habituelle. À l’occasion d’un recensement, la visite des bouges de la grande ville lui inspire sa première œuvre de révolte : « Que devons-nous faire ? » (1882-1885).

L’anarchisme, jusque-là obscur et latent, se dévoile, s’amplifie, s’élève au souffle du génie. Négateur de la propriété, l’écrivain renonce à ses droits d’auteur, sauf antérieurs à « Anna Karénine » réservés à sa famille. Les terres sont réparties entre les six enfants. Tolstoï ne gardait rien pour lui et vivait du strict nécessaire. Qui oserait lui reprocher de n’avoir pas imposé aux siens sa pratique du renoncement aux privilèges de la richesse, ni perpétré contre sa femme la violence du dépouillement total. Quel libertaire sans tache lui jettera la première pierre ?

La mansuétude envers la famille aimée était au surplus conforme à sa doctrine de la non « résistance au mal par le mal, de la résistante au mal par le bien, vérité élémentaire et primordiale, que des siècles d’oppression obscurcirent jusqu’à l’incompréhension actuelle. Comme si la violence pouvait être combattue avec efficacité par la violence, la guerre par la guerre, l’incendie par le feu, l’inondation par l’eau. Les institutions d’imposture, d’iniquité s’écrouleront par la non-participation des individus éclairés ! »

Et le zélateur de la désobéissance donne l’exemple, refuse d’être juré, de payer les impôts, que sa femme acquitte en cachette.

Son action puissante s’exerça contre le militarisme et l’armée, soutien des États monarchiques ou républicains. Elle s’insinua dans les couches profondes du peuple, exalta son mysticisme millénaire. Des tribus entières de Doukhobors repoussent le service militaire, se laissant plutôt emprisonner, déporter en Sibérie, exiler au Canada. Pendant la dernière guerre des groupes de tolstoïens ne voulurent pas prendre les armes ; traduits au Conseil de Guerre, ils furent acquittés.

Les révoltés, les réfractaires viennent chercher appui et consolation auprès de leur vieux frère qui se multiplie en démarches, sollicitations, appels éloquents, dons généreux. Le maître proteste avec une hardiesse inouïe contre les persécutions dont l’autorité frappe les adeptes de ses idées, revendique pour lui la responsabilité de leurs actes. L’autocratie perfide lui inflige l’humiliation de l’immunité.

À Iasnaïa accourent de tous les pays du monde des hommes avides de voir et d’entendre l’apôtre de l’amour universel. Aux demandes de conseils, le pur anarchiste répondait : « Ceux qui se laissent guider par quelqu’un, lui obéissent et le croient, errent dans les ténèbres avec leur guide ».

Le grand écrivain prodigue les lumières de son esprit dans une foule de lettres aux dirigeants et aux dirigés, à l’empereur et aux révolutionnaires, aux oppresseurs et aux opprimés. En une infinité de brochures, de manifestes, de livres, il étudie et dénonce les mensonges des Églises, l’inique violence de l’État, l’erreur des réformateurs autoritaires, l’illogique de l’emploi de la force pour la rédemption sociale. Malgré son affirmation : « Tant qu’il y aura dans la société des individus affamés, l’art véritable n’existera pas », le prodigieux artiste compose jusqu’à sa fin d’admirables contes, nouvelles, romans, « La Mort d’Ivan Hitch », « La Sonate à Kreutzer », un drame émouvant, « La Puissance des Ténèbres » ; et, comme couronnement de sa soixante-dixième année, un salut suprême à l’amour sauveur du monde, « Résurrection », la somme de la pensée tolstoïenne.

Cette intelligence extraordinaire animait un corps d’une vigueur surprenante. À soixante-cinq ans, le paysan d’Iasnaïa apprend à monter à bicyclette, se passionne pour cet exercice, patine, nage, fournit à pied de longues randonnées. Dans cet organisme équilibré à la perfection, muscles et cerveau fonctionnent sans défaillance pendant toute la vie.

Et cependant, quelle amertume s’accumule dans le cœur ulcéré ! Le conflit familial va chaque jour s’aggravant. Autour du vieillard, la vie mondaine continuait en son luxe coûteux et son égoïsme insouciant. L’incompréhension de sa femme et de ses enfants est l’échec le plus cruel pour l’apôtre du renoncement à la richesse spoliatrice et aux vanités démoralisatrices de la société privilégiée. Et, aux moments où l’intensité de la douleur dépasse ses forces de résistance, le prophète méconnu et bafoué pense à fuir, à rejoindre sur la route les humbles pèlerins du Dieu d’amour.

Dans la nuit du 10 novembre 1910, obéissant peut-être à un pressentiment, le vieillard abandonne sa maison en compagnie d’un médecin ami. Il réalisait son rêve et se dirigeait vers un hospice de pauvres pour y terminer son existence dans la joie et la paix du cœur. La mort les lui donna dix jours après, en une chambre de la petite gare d’Astapovo, où, terrassé par la pneumonie, le doux libertaire expirait en disant aux parents et amis réunis à son chevet : « Il y a des millions d’êtres souffrant dans le monde. Pourquoi êtes-vous si nombreux autour de moi ? »

Fernand Élosu, La Revue Anarchiste, n°4 (avril 1922)

(Ce texte est la première partie d'une étude de Fernand Élosu sur Léon Tostoï, mis en ligne sur http://www.la-presse-anarchiste.net/spip.php?article2892).