Sorel populiste ?

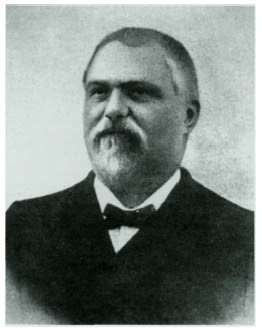

Disciple de Proudhon autant que de Marx, apologiste du syndicalisme révolutionnaire, un temps proche de l’Action Française, Georges Sorel (1847-1922) fut un penseur libre et dérangeant. Ces célèbres et incomprises Réflexions sur la violence, rééditées cette année, l’ont fait classer hâtivement dans les rangs du fascisme comme du bolchévisme. Comme l’a noté avec justesse Christopher Lasch : « L’obsession du fascisme des libéraux les pousse, plus que jamais, à discerner des « tendances fascistes » ou un « proto-fascisme » dans toutes les opinions qui n’entretiennent aucune sympathie pour le libéralisme, tout comme la droite dure détecte un « socialisme rampant » dans le libéralisme même. »

Critique du libéralisme, Sorel voit dans les Lumières le triomphe bicéphale de l’absolutisme et du capitalisme, l’idée de progrès fournissant la justification de l’abrogation des obligations réciproques : « A l’aube des temps modernes, quiconque ayant quelque autorité aspirait à se libérer des responsabilités que des conventions archaïques, des coutumes, et la moralité chrétienne avaient, jusqu’alors, imposées aux maîtres pour le bénéfice du faible. »

Comme Péguy, Sorel, embrasse le socialisme au cours des années 1890, pour le critiquer durement ensuite. Pour lui, un Etat socialiste ne ferait qu’entraîner un changement de maîtres. Un socialisme qui méritait d’être pris au sérieux chercherait au contraire à faire des ouvriers leurs propres maîtres, mais les socialistes n’avaient aucunement l’intention d’éliminer les conditions de travail des ouvriers. La « seule différence qui existerait entre ce socialisme de pacotille et le capitalisme » résiderait dans l’ « utilisation de méthodes plus ingénieuses destinées à imposer la discipline sur le lieu de travail ». Sorel souhaite une organisation sociale où les ouvriers gouvernent eux-mêmes l’industrie, pas une organisation où une classe directoriale, capitaliste ou étatique, oppresserait toujours les travailleurs. Le mouvement ouvrier ne devrait pas être organisé autour de revendications pour de plus hauts salaires, mais autour de l’idée du contrôle de la production par les producteurs. Là réside pour Sorel la supériorité du syndicalisme sur le socialisme. Le contrôle collectif du travail par les travailleurs ferait renaître la fierté procurée par le bel ouvrage, à l’origine associée à la propriété de taille modeste. Sorel défend la petite propriété privée, méprisée par ses contemporains marxistes comme « provincialisme petit-bourgeois ». Il estime légitimes les « sentiments d’attachement inspirés chez chaque travailleur véritablement qualifié par les forces de production qui lui étaient confiées ». Il condamne la propriété parasitaire des latifundiaires et des capitalistes : « L’ensemble des vertus attribuées à la propriété ne signifierait rien sans les vertus que procure une certaine manière de travailler. »

Contre l’hybris économique, Sorel promeut la mesure : « Le monde deviendra plus juste, écrivait-il, au fur et à mesure qu’il deviendra plus sobre. » Un message à réentendre.

Georges Sorel, Réflexions sur la violence, Entremonde, 2013, 282 pages, 22€

Paru dans La Nef